摘要:介绍了化学链制氢、生物质制氢、利用弃风/弃光电解水制氢、太阳能光催化分解水制氢等新型清洁能源制氢技术的研究与应用现状,对各种制氢技术的产业发展前景进行了分析。在氢燃料电池汽车产业发展过程中,化石原料制氢(包括工业副产氢气及化合物热分解制氢)仍将是制氢技术中的主流工艺路线,而生物质制氢、“绿电”电解水制氢、太阳能光催化分解水制氢等新能源制氢是化石原料制氢的重要补充,未来的氢气生产将呈现化石原料路线和可再生原料路线优势互补、多元化并存发展的格局。为推动新型清洁制氢技术的快速发展,建议我国政府应从国家层面持续做好顶层设计,对新能源制氢产业化项目给予产业政策扶持;国内科研院所应加强与企业的技术研发合作,加大开发绿色、低碳、低成本制氢技术,推动制氢技术进步和氢燃料电池汽车产业快速成长。

随着全球氢燃料电池汽车产业的快速发展,氢气来源和制氢技术备受关注。传统制氢技术主要包括煤制氢、天然气制氢、重油制氢、甲醇等化合物制氢、炼厂重整制氢、工业副产氢气等多种方式。由于传统制氢技术需要消耗煤、石油、天然气化石原料,从长远来看原料资源供给不可持续,且制氢过程存在污染物和CO2排放量大的缺点。因此,如何对传统制氢技术进行改进、提升制氢效率、降低碳排放(如基于工艺过程简单、能耗低、氢气易于分离、CO2易于回收的化学链制氢技术),如何利用原料资源可持续、低碳、环保、高效的新型制氢技术(如基于原料资源可再生的生物质制氢技术以及基于弃风、弃光、弃水富裕电力与电解水制氢相耦合的“绿色”制氢技术),已成为当前新能源汽车行业发展过程中重点关注和研究的热点问题。

1化学链制氢技术

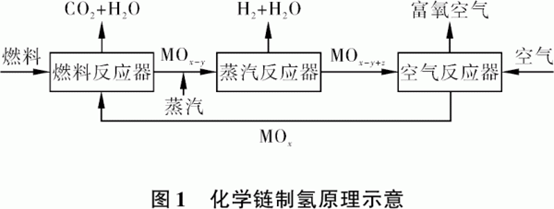

目前,全球工业化用氢主要来自于天然气蒸汽重整工艺(我国主要采用煤制氢),但该工艺反应条件需高温(650~1000℃)、高压(1.6~2.0MPa),为得到纯氢还需要对产出的合成气进行复杂的后续水汽变换和氢气、CO2分离工艺步骤,过程能耗高。1983年,德国科学家Richter和Knoche首次提出化学链燃烧(CLC)概念,之后研究者将CLC与蒸汽铁法制氢相结合,即形成了化学链制氢技术,原理如图1所示[1]。

化学链制氢反应装置由燃料反应器、蒸汽反应器、空气反应器共3个反应器组成,全部过程按照3个步骤进行氢气的制取及CO2的捕集:在燃料反应器中,燃料与载氧体(Fe2O3)发生反应,燃料被完全氧化为CO2和水(将水蒸气冷凝下来即可得到纯净CO2),同时载氧体被还原为还原态(FeO);还原态的载氧体进入蒸气反应器中,与通入的水蒸气发生反应产生氢气,同时载氧体被部分氧化;部分氧化的载氧体进入空气反应器中,空气将其完全氧化,并在空气反应器中除去反应过程中产生的积炭等污染物。总的反应结果是烃类水蒸气反应生成CO2和氢气。

与水蒸气重整制氢相比,化学链制氢的优点主要包括5个方面:(1)装置相对简单,无需水汽变换装置、氢气与CO2提纯分离装置;(2)只需要载氧体1种固体颗粒,而传统的水蒸气重整过程需要包括水蒸气重整、高温水汽变换剂、低温水汽3种变换催化剂及CO2吸附剂;(3)不需要复杂的氢气净化过程,只需将蒸汽反应器出口的气体直接冷凝即可得到纯氢;(4)燃料反应器和空气反应器内部反应温度相对较低,且燃料不与氧气直接接触,几乎无NOx生成,污染气体排放少;(5)在燃料反应器中,燃料燃烧产物主要是CO2和水蒸气,经过简单冷凝即可得到纯净的CO2,不需要复杂的分离装置,投资少,能耗低。

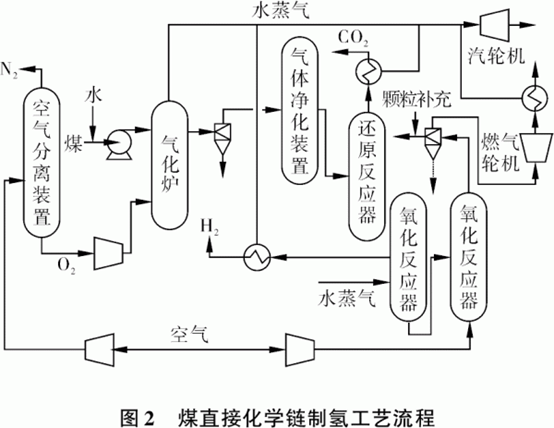

目前,化学链制氢过程中用到的燃料主要为气体燃料(天然气),只有少数研究涉及利用固体燃料(煤、石油焦、生物质等)化学链制氢的可行性[2-3]。以煤为原料的直接化学链(CDCL)制氢工艺流程如图2所示。AspenPlus模拟发现[4]:CDCL过程中在保持碳排放为零的情况下,制氢效率高达79%,发电效率可达50%;与传统的煤气化之后再经水汽转换过程制氢相比,能量转换效率高出约20%。目前,针对固体燃料应用于化学链制氢过程有2种方式:(1)先把固体燃料气化,利用气化产生的还原性气体进行化学链制氢;(2)直接利用固体燃料作为还原性物质进行化学链制氢[5]。

化学链制氢技术目前尚有诸多问题需要改进:(1)制备性能优异的载氧体,以期解决机械强度差、产氢量低、易烧结、易积炭、不耐高温等问题;(2)化学链制氢反应器的设计优化,重点解决载氧体在反应器之间的循环方式以及反应器之间的密封等关键问题,同时持续研究设计适用于液态、固态燃料的化学链制氢反应器;(3)研究开发采用固体燃料作为化学链制氢原料的可行技术[6]。

2可再生能源制氢技术

2.1生物质制氢

我国生物质资源十分丰富,主要以农林废弃物和城市生活垃圾为主,利用生物质原料制氢不失为一种具有良好发展前景的制氢技术路线。生物质制氢技术主要有生物质气化制氢、生物质热裂解制氢、生物质超临界水转换制氢以及微生物降解制氢等技术路线[7]。

2.1.1生物质气化制氢

生物质气化制氢是在1000℃以上的高温条件下,生物质与气化剂(空气、氧气、水蒸气等)在气化炉中反应,产生富氢燃气。使用的气化剂不同,气化反应产生的气体和焦油收率也不同。气化制氢技术具有工艺流程简单、操作方便和氢气产率高等优点。生物质气化制氢在反应过程中会产生焦油,焦油的产生不仅降低反应效率,还会腐蚀和损害设备,阻碍制氢的进行。催化剂可以降低反应所需的活化能,低温下分解焦油,从而降低焦油含量。该工艺技术接近成熟阶段,目前国内运行的生物质气化装置一般将生物质高温气化后再发电,使生物质的化学能先转化为热能再转化为电能,如用于制氢仅需在气化装置后部增设相应的水汽变换装置和氢气分离系统,所用主要技术均为常规技术。

2.1.2生物质热裂解制氢

生物质热裂解制氢是在500~600℃且隔绝空气和氧气的条件下,对生物质进行间接加热,使其发生热解转化为生物焦油、焦炭和气体,对焦油等烃类物质进一步催化裂解,得到富氢气体并对气体进行分离即可获得氢气[8]。该工艺流程简单,对生物质的利用率高,制氢效率主要与反应温度、停留时间和生物质原料特性有关。在使用催化剂的前提下,热解气中氢气的体积分数可达30%~50%[9]。在热解过程中产生的焦油会腐蚀设备和管道,造成产氢效率下降。目前研究的热点主要集中在热解反应器的设计、反应参数优化、开发新型催化剂等方面,以提高产氢效率。该技术目前正处于工业试验阶段,国内也已建有多套小规模工业示范装置。

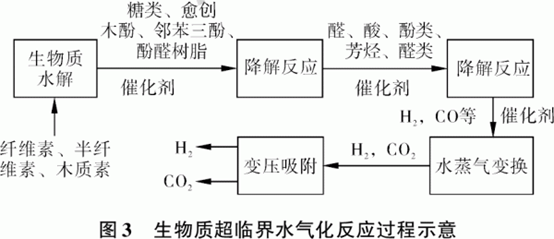

2.1.3生物质超临界水制氢

生物质超临界水制氢的技术原理是生物质在超临界水(374~650℃、22.1~25.0MPa)中经历热解、水解、缩合、脱氢等一系列复杂的热化学转化后产生H2,CO,CO2,CH4等气体,该技术的主要优点在于超临界水气化过程前不需对原料进行干燥预处理,有助于减少能耗。在实际反应过程中,由于生物质分子结构复杂(主要由纤维素、半纤维素和木质素组成),在超临界水中的水解产物主要是糖类(五碳糖和六碳糖)及酚类,之后再降解为较小分子的醇、醛、酸等物质,最终降解为H2,CO等气体,具体反应过程如图3所示[10]。近年来,国内外科研人员对不同种类生物质超临界水气化过程的转化规律及反应机理进行了研究,对反应温度、压力、物料浓度、停留时间等工艺参数进行了探索,获得了大量相关基础数据,但由于生物质组成结构及反应体系复杂,总体上仍处于试验研究阶段。

2.1.4微生物降解制氢法

微生物降解制氢法(也称生物制氢法)是利用微生物降解生物质得到氢气的一种制氢方法。根据生物质生长所需的能量来源,将其分为光合微生物制氢法和发酵生物制氢法。光合微生物制氢法是以太阳能为输出能源,利用光合微生物(光合细菌和藻类等)将水或者生物质分解产生氢气。该方法的优点是利用了取之不尽的太阳能,缺点是无法降解大分子有机物,太阳能转换利用率低,氢气产率低,可控制能力差,运行成本高,目前还处于实验室研究阶段。发酵生物制氢法是指发酵细菌(包括兼性厌氧菌和专性厌氧菌2类)在黑暗环境下降解生物质制氢的一种方法。发酵生物制氢过程较光合生物制氢稳定,发酵过程不需要光源,易于控制,产氢能力高于光合细菌,综合成本低,易于实现规模化生产。

2.2电力电解水制氢技术

2.2.1传统水电解制氢

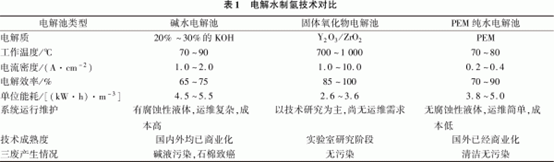

利用水的电解制氢是指在电解槽中加入电解质并导通电流(直流电),将水分子电解解离,负极析出氢气,正极析出氧气。作为一种传统技术,电解水制氢技术设备简单、无污染,所得氢气纯度高、杂质含量少,适用于各种场合,缺点是耗能大、制氢成本高。根据电解质的不同,电解水技术可分为碱水电解、固体氧化物电解和质子交换膜(PEM)纯水电解3种,技术参数对比如表1所列[11]。由表1可知,3种电解水技术各有优缺点,相比较而言,碱水电解技术是目前商业化程度最高、最为成熟的电解水技术,国外技术商主要有法国Mcphy公司、美国Teledyne公司和挪威Nel公司,国内代表企业主要有苏州竞立制氢、天津大陆制氢和中船重工718所。PEM纯水电解在国外已经实现商业化,主要技术商有Proton公司、Hydrogenics公司等,国内对于该技术研究主要有中船重工718所、中电丰业、中科院大连化物所等单位。PEM纯水制氢过程无腐蚀性液体,运维简单,成本低,是我国今后需要重点开发的纯水电解制氢技术。

2.2.2风电/光电电解水制氢

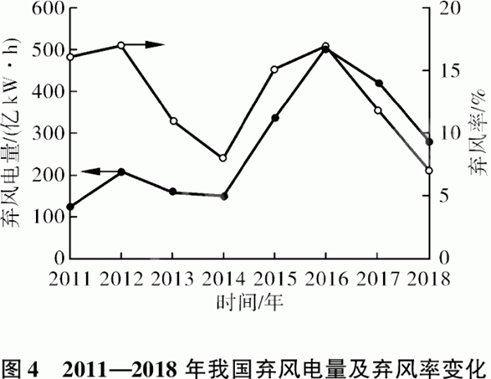

由于利用化石原料制氢存在高能耗、高污染、工艺流程长且出氢纯度低等缺点,而电解水制氢技术具有近零排放和产品纯度高等优势,因此电解水制氢一直是行业重点研究的制氢技术之一。然而,由于电解水制氢需要消耗大量的电力,用于规模化制氢并不具备经济性,因此,基于最近几年氢燃料电池汽车发展对低成本、规模化制氢技术的迫切需求,业内一致看好采用风电、光伏、水电等可再生能源产生的富裕电力(也称“绿电”)电解水制氢,从而有效解决弃风、弃水、弃光现象,达到节约电力资源、调整电力系统能源结构、并实现规模化制氢的目标。2011-2018年我国弃风电量及弃风率(指弃风损失电量占风力发电总量的比例)情况见图4[12-14]。

在风电、光电制氢领域,德国最早引入可再生能源制氢并转化为气体燃料技术(P2G)的概念。德国、美国等多个国家较早开始探索该技术的实际应用。目前仅欧洲已经运营和正在建设的P2G项目已达45个。利用风力发电、太阳能发电等的剩余电力(即调峰谷电及无法上网的富裕电力)电解水制氢,由于节约了化石资源,发电成本低,工艺路线低碳环保,被公认为是目前与电解水技术耦合、实现大规模制氢的理想途径,受到业内普遍重视。

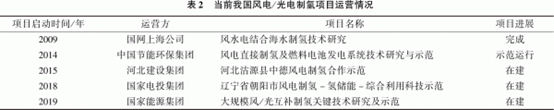

2018年10月,国家发改委、能源局联合印发的《清洁能源消纳计划(2018—2020年)》中提出:探索可再生能源富余电力转化为热能、冷能、氢能,实现可再生能源多途径就近高效利用。自2009年开始,国家电网率先开展了风光电结合海水制氢技术前期研究和氢储能关键技术应用研究。2014年以来,中国节能环保集团公司、河北建投投资集团、国家电投集团公司、国家能源集团等相继启动了风电或风/光互补制氢及燃料电池关键技术研发与应用项目,但由于国内制氢装置必须建设在化工园区以及发电过网等因素的影响,风电制氢仅停留在示范阶段(规模最大为10MW),商业化运行的经济性均面临较大挑战。当前我国风电/光电制氢项目运营进展情况见表2[15]。按照当前国内各省份的风电发电量并结合弃风和消纳情况,可直接制取55万t氢气。目前风电制氢的成本仍然偏高,据行业人士测算,煤制氢成本不足1元/m3,而每生产1m3氢气需要消耗电5.1~5.2kW·h,即便按弃风发电价格为0.25元/(kW·h)计算,即使不计风电设施投资折旧成本及运维成本,风电制氢仅电的成本已达到1.25元,与煤制氢相比缺乏经济性[16]。

2.3太阳能制氢技术

在利用可再生能源制氢的技术中,太阳能制氢是近年来科研人员正在研究开发的一项新技术。目前利用太阳能制氢的方法主要有太阳能热分解水制氢、太阳光催化分解水制氢、太阳光电电解水制氢、太阳能生物制氢等多种。

2.3.1太阳能热分解水制氢

该技术是直接利用太阳能聚光器收集太阳能,将水加热到2500K高温下分解为氢气和氧气。太阳能热分解水制氢技术的主要问题在于:高温太阳能反应器的材料问题和实现高温下氢气与氧气的有效分离。由于太阳光的能量密度很低,首先需要将太阳能聚集。目前提出的聚焦装置分为槽式、塔式、碟式和双反射聚焦器共4种,后3种装置可将能量密度提高500~1000倍,获得1000~2000℃的高温[17]。但如果要将水直接分解,需要的温度在2500K以上[18],这对聚焦装置、反应器以及产物分离材料都提出了极高的要求。随着聚光科技和膜科学技术的发展,太阳能热分解制氢技术得到快速发展。以色列科研人员对太阳能热分解水制氢的多孔陶瓷膜反应器进行了研究,发现在水中加入催化剂后,水的分解可以分多步进行,可大大降低加热温度,在温度为1000K时的制氢效率可达50%左右[19]。

2.3.2太阳光电解水制氢

太阳光电解水制氢是由光阳极和阴极共同组成光化学电池,在电解质环境下依托光阳极来吸收周围的阳光,在半导体阳极上产生电子,之后借助外路电流将电子传输到阴极上。水中的质子能从阴极接收到电子产生氢气。光电解水的效率受自由电子空穴对数量、自由电子空穴对分离和寿命、逆反应抑制等因素影响。受限于电极材料和催化剂,目前研究工作得到的光电解水效率普遍较低(10%~13%)。澳大利亚莫纳什化学院研究团队采用泡沫镍电极材料,使电极表面积大大增加,可使太阳能光电电解水制氢效率达到22%[20]。

2.3.3太阳光催化分解水制氢

该技术基于紫外光照射TiO2时可以分解水的原理,当半导体吸收光子后,价带的电子被激发到导带并在价带留下空穴h+,h+获取水分子的电子,并把水氧化分解为氧气和质子H+,而电子与H+结合后放出氢气。高效光解水催化剂必须具备合适的带隙、良好的电子-空穴分离及传输能力,放氧放氢位具有高的活性,要求使用廉价的催化材料且具有良好的稳定性和抗腐蚀能力。

该技术类似于太阳光电分解水制氢,不同之处在于光阳极和阴极并没有像光电分解水制氢一样被隔开,而是阳极和阴极在同一粒子上,水分解成氢气和氧气的反应同时发生。太阳光催化分解水的反应相比光电分解水,反应过程大幅简化,但由于水分解成氢气和氧气的反应同时发生,同一粒子上产生的电子空穴极易复合,从而阻碍氢气与氧气的产生,所以抑制光催化逆反应的发生是推动光催化分解水制氢技术的关键。

自20世纪70年代,日本科学家利用TiO2光催化分解水产生氢气和氧气以来,光催化材料一直是国内外研究的热点领域[21]。经过多年的研究,人们在半导体作为光催化剂的主催化剂和助催化剂研发、光生电子-空穴对的分离和传输机理研究以及放氧放氢反应机理的研究方面均取得诸多进展,光催化材料的太阳能转换效率逐步提高,对光催化机理认识逐步深入、表征手段快速发展,光催化材料种类也在不断拓展,光催化技术正处于从实验室研究迈向规模化应用的关键阶段。目前光催化技术的研究重点是:如何实现光催化材料带隙与太阳光谱匹配,如何实现光催化材料的导价带位置与反应物电极电位匹配,如何降低电子-空穴复合提高量子效率,如何提高光催化材料的稳定性等问题[22]。

3制氢技术产业发展前景分析

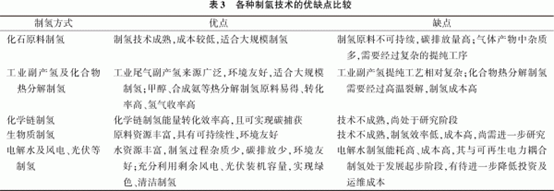

无论是化石原料制氢还是可再生能源制氢技术,均有各自的优劣势。几种新型制氢技术与传统化石原料制氢(包括工业副产氢及化合物热分解制氢)技术的优缺点比较见表3。

3.1化石原料制氢技术成熟,并且占据主导地位

从目前我国氢气生产现状看,氢气产能已超过2000万t/a,其中化石原料制氢占70%,工业副产氢占比将近30%,电解水制氢占比不到1%;从氢气消费现状看,基本上全部用于合成氨、合成甲醇以及炼油化工加氢生产过程。预计今后化石原料制氢仍将是实现大规模制氢的主体技术路线。但从长远看,由于我国油气资源对外依存度逐年提高,采用化石原料制氢尤其是天然气制氢、重油制氢(由于经济性不佳目前已经基本淘汰)不仅原料来源不具有可持续性,而且碳排放量也较大。我国煤炭资源虽然比较丰富,而且近年来国内大型炼化一体化项目配套建设的制氢装置一般均采用煤制氢(少部分采用天然气制氢),但煤制氢路线耗水量大、碳排放量大,在我国社会经济清洁低碳发展的大背景下,煤制氢和天然气制氢都将受到制约,而工业副产氢例如炼油厂重整制氢、丙烷脱氢、乙烷裂解、焦炉煤气和氯碱工业副产氢气路线,由于气体来源广泛、环境友好、经济性高,无疑将会得到较快发展。

3.2化学链制氢技术思路新颖,亟待深入研究与探索

化学链制氢技术不仅可以达到较高的能量转换效率,同时还可以低能耗地分离捕集CO2,目前对该技术的研究仅处于实验研究阶段,在化学链制氢反应器的设计优化、性能优异的载氧体制备、化学链制氢原料的拓展等方面仍有待开展许多研究工作,离实现工业化应用具有较大的差距,但基于该技术的基础理论创新和技术工艺的能耗低,估计对该技术的研究开发力度将会进一步加大。

3.3生物质制氢技术发展缓慢,仍需解决诸多技术问题

与化石原料相比,我国生物质资源种类多、资源量大、分布广泛,例如农作物秸秆、农林废弃物、畜禽粪便、能源植物、城市生活垃圾等都可作为制氢的原料,但生物质原料也存在能量密度低、资源分散、收集加工成本高等缺点。目前各种生物质制氢技术,包括生物质气化制氢、热裂解制氢、超临界水制氢以及微生物降解生物质制氢技术,均未达到成熟阶段,尤其是生物质气化、生物质热裂解技术已经发展多年,但技术进展缓慢,仍需开展进一步的深入研究和工艺优化。从长远发展看,由于生物质原料具有可持续性,相对化石原料制氢过程其碳排放量较少,符合绿色经济发展理念,因此利用生物质制氢仍然会受到行业重视。

3.4风电/光电制氢发展潜力大,应持续优化产业链并降低成本

电解水制氢技术已经发展多年,但由于耗电量大、氢气生产成本高(每千克H2约40元,成本是煤制氢的约4倍,是天然气制氢的约2倍),一直无法进行大规模工业应用。最近几年,借鉴国外经验,国内开展的利用可再生能源(风电、光伏发电、水电、地热发电等)生产的富裕电力与传统电解水制氢的耦合路线(也称“绿氢”路线),为氢燃料电池汽车产业发展开辟了一条实现大规模、低成本制氢的创新模式。目前,由于“绿氢”路线一次性发电设施投入大、运维成本偏高等原因,尚未显现出其经济性优势,仍处于产业发展的初级阶段。为降低“绿氢”成本,对于风电设施需要降低发电机组、风场建设成本和运维成本,对于光伏设施需要降低多晶硅片、电池片和组件成本,同时需要持续创新产业链运行模式,充分利用可再生能源谷电、“弃电”降低发电成本,同时要将制氢装置尽量建设在加氢站附近以降低氢气储运成本,此外要继续加大新型电解水技术(重点是PEM纯水电解技术)研发,降低电解水工艺的单位电耗,推动可再生能源制氢技术大规模应用。

4结束语

氢燃料电池汽车被业内多数人士认为是未来新能源汽车发展的终极模式,目前正处于产业化发展的初期,在制氢、储氢、输氢、加氢站、燃料电汽及整车制造全产业链中,实现清洁低碳、低成本、规模化制氢是推动氢燃料电池汽车产业发展的首要条件。随着氢燃料电池汽车技术进步和产业链的日益成熟,我国氢气消费将会持续增长,可再生能源制氢有望成为化石原料制氢技术的重要补充,未来的氢能产业必将是化石原料、可再生燃料制氢多种方式并存、优势互补、多元化协同发展的格局。当前,各种可再生能源制氢技术发展正处于成长阶段,我国政府应从国家层面持续做好顶层设计和宏观指导,对新能源制氢产业化项目的实施给予适当的补贴和政策优惠扶持。国内科研院所应加强与企业的技术研发合作,加大开发绿色、低碳、低成本新型制氢技术。经过政府、企业、科研院所等各方面的共同努力,我国制氢技术将会取得长足进步,有力推动氢燃料电池汽车产业快速成长,促进我国能源消费结构调整和社会经济高质量发展。